La pensée logique est le développement de la logique. Qu'est-ce que la logique et pourquoi est-elle nécessaire ?

Introduction

Depuis l'Antiquité, les gens s'intéressent aux moyens de construire et de justifier correctement leurs propres opinions ; ils s'efforcent d'obtenir une forme de présentation de leurs croyances qui semble la plus convaincante. À cet égard, il est naturellement nécessaire de créer une liste définie de règles, de lois et de normes, sur la base desquelles vous devez construire votre propre raisonnement.

Plus tard, sur la base de ces lois, de nombreux concepts et théories surgiront et des domaines de recherche entiers seront fondés. Ainsi est née une science telle que la logique. Dans son développement, elle a parcouru un chemin complexe depuis la logique d’Aristote jusqu’à la logique moderne non classique, qui couvre une période horaire de 25 siècles. De plus, la logique en tant que science a réussi à évoluer de manière significative au cours de cette période de temps importante. C'est pourquoi le but de ce travail est de retracer le développement de la logique en tant que science depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. À cet égard, il est nécessaire de prévoir une périodisation du développement de la logique en tant que science.

Définition de la logique

Nous utilisons assez souvent le mot « logique », mais dans des sens différents. Les gens parlent souvent de la logique des événements, de la logique des personnages, etc. Dans ces cas, nous entendons une certaine séquence et interdépendance d'événements ou d'actions. «Peut-être est-il fou», dit l'un des héros du récit de l'écrivain anglais G.K. Chesterton - mais il y a de la logique dans sa folie. Il y a presque toujours une logique dans la folie. C’est ce qui rend une personne folle. Ici, la « logique » signifie simplement la présence dans les pensées d'une certaine ligne générale dont une personne est incapable de s'éloigner.

Le mot « logique » est également utilisé en relation avec les processus de réflexion. Nous parlons donc de pensée logique et illogique, c'est-à-dire sa certitude, sa cohérence, ses preuves, etc.

De plus, la logique est une science particulière de la pensée. Il est apparu au 4ème siècle. AVANT JC. Plus tard, il devint également connu sous le nom de logique formelle.

De la manière la plus générale, la logique peut être définie comme la science des lois et des opérations de la pensée correcte.

Il est difficile de trouver un phénomène plus complexe et aux multiples facettes que la pensée humaine. Elle est étudiée par de nombreuses sciences, et la logique en fait partie. Chaque mouvement de notre pensée, comprenant la vérité, la bonté et la beauté, est basé sur des lois logiques. Nous n’en sommes peut-être pas conscients, mais nous sommes obligés de toujours les suivre.

Période traditionnelle de développement de la logique

Bien que la plupart des cultures aient développé leurs propres approches du système de raisonnement, la logique n’a été développée que dans trois traditions culturelles : la chinoise, l’indienne et la grecque. Même si les dates exactes ne seront pas suffisamment fiables (surtout dans le cas de l’Inde).

La logique est devenue une science indépendante au IVe siècle. AVANT JC. L'ancien philosophe grec est à juste titre considéré comme son fondateur. Aristote(384-322 avant JC).

Dans ses travaux scientifiques sur la logique, Aristote a été le premier à en donner une présentation systématique et à la qualifier de logique formelle « traditionnelle ». La logique formelle traditionnelle de l'époque comprenait des sections telles que le concept, le jugement, les lois (principes) de la pensée correcte, les inférences (déductives, inductives, par analogie), les fondements logiques de la théorie de l'argumentation et les hypothèses. Les principaux travaux d'Aristote sur la logique sont : « First Analytics » et « Second Analytics », qui donnent théorie des syllogismes, définition et division des concepts, théorie de la preuve ; « Sujet » – contient la doctrine de la preuve « dialectique » probable ; « Catégories », « De la réfutation des arguments sophistiques », « De l'interprétation ». Plus tard, les logiciens byzantins ont regroupé toutes les œuvres répertoriées d'Aristote sous le nom général « Organon » (instrument de connaissance). Lois de la pensée correcte : loi d'identité, loi de non-contradiction, loi du tiers exclu– Aristote l'a exposé dans son ouvrage principal « Métaphysique ». Aristote considérait initialement les lois de la pensée comme des lois de l'être et considérait les formes logiques de la vraie pensée comme le reflet de relations réelles. Pour Aristote, la vérité est la correspondance de la pensée avec la réalité. Il considérait comme vrai un jugement dans lequel les concepts sont interconnectés de la même manière que les choses dans la nature sont interconnectées. Et faux est un jugement qui relie ce qui est séparé dans la nature, ou qui sépare ce qui y est connecté. Aristote, basé sur ce concept de vérité, a créé sa propre logique. Dans les Analystes, Aristote a développé de manière assez approfondie logique modale. Aristote considérait la logique comme un outil ou une méthode de recherche. Le contenu principal de la logique aristotélicienne est théorie de la déduction. La logique d'Aristote contient des éléments mathématique(symbolique) logique, ses travaux retracent les débuts du calcul propositionnel et sa doctrine du syllogisme constitue la base de la logique des prédicats - l'un des domaines de la logique mathématique moderne.

Une étape importante dans le développement des enseignements d'Aristote fut logique des anciens stoïciens(Zénon, Chrysip etc.), c'est elle qui a complété la théorie aristotélicienne du syllogisme par une description d'inférences complexes. La logique des stoïciens est considérée comme la base d'une autre branche de la logique mathématique : la logique propositionnelle. Parmi les autres penseurs anciens qui ont développé et commenté les enseignements logiques d'Aristote, il faut citer Galène, du nom duquel est nommée la 4ème figure du syllogisme catégorique ; Porphyrie, célèbre pour le diagramme visuel qu’il a développé, montrant les relations de subordination entre les concepts (« l’arbre de Porphyre ») ; Boèce, dont les œuvres ont longtemps servi de principales aides logiques.

La logique s'est également développée au Moyen Âge, mais la scolastique a déformé les enseignements d'Aristote, les adaptant pour justifier le dogme religieux.

Les succès de la science logique à l’époque moderne ont été considérables. L'étape la plus importante de son développement fut la théorie de l'induction, développée par le philosophe anglais F. Bacon(1561–) . Bacon a critiqué la logique déductive d'Aristote, déformée par la scolastique médiévale, qui, à son avis, ne peut servir de méthode de découverte scientifique. Cette méthode devrait être l'induction, dont les principes sont exposés dans son ouvrage « Nouvel Organon » (contrairement à l'ancien « Organon » aristotélicien). Le développement de la méthode inductive est un grand mérite de Bacon, mais il l'oppose à tort à la méthode de déduction ; en fait, ces méthodes ne s’excluent pas, mais se complètent. Bacon a développé des méthodes d'induction scientifique, systématisées plus tard par le philosophe et logicien anglais. J.S.Millem(1806-1873). Ainsi, les fondateurs logique inductive F. Bacon et J. Mill sont à juste titre considérés ; plus tard, dans le cadre de cette théorie logique, de nombreuses théories déductives ont été construites pour étudier les problèmes logiques.

La logique déductive d'Aristote et la logique inductive de Bacon-Mill ont constitué la base d'une discipline pédagogique générale, qui a longtemps été un élément obligatoire du système éducatif européen et constitue aujourd'hui la base de l'enseignement logique. Cette logique est généralement appelée officiel, puisqu'elle est née et s'est développée comme une science des formes de pensée. Elle est aussi appelée traditionnel(ou aristotélicien) logique.

Le développement ultérieur de la logique est associé aux noms de penseurs éminents d'Europe occidentale tels que R. Descartes, G. Leibniz, I. Kant et d'autres philosophes français. R. Descartes(1569-1650) critiquait la scolastique médiévale, il développa idées de logique déductive, a formulé les règles de la recherche scientifique, exposées dans l'essai « Rules for Guiding the Mind ». En 1662, le livre « La logique ou l'art de penser », écrit par les disciples de Descartes, est publié à Paris. A.Arno Et P.Nicole, également connu sous le nom de « La Logique de Port-Royal » (puisque les auteurs étaient membres d'une corporation religieuse basée au monastère de Port-Royal). Ce livre a eu une influence significative sur toute l'histoire ultérieure du développement de la logique. Le philosophe allemand a apporté une contribution majeure à l'étude des problèmes logiques G.Leibniz(1646-1716), qui a formulé la loi de la raison suffisante, mettant en avant l'idée de logique mathématique, qui ne s'est développée qu'aux XIXe-XXe siècles ; philosophe allemand I. Kant(1724–) et d'autres philosophes et scientifiques d'Europe occidentale.

Il convient de noter que, compte tenu des traditions européennes, selon lesquelles la logique s'est principalement développée en Russie, nous ne nous attarderons pas ici sur la formation et le développement des enseignements logiques dans les pays de l'Est, où les concepts originaux de penseurs tels que Ibn Sina (Avicenne), Ibn Rushd (Averroès) ) et etc.

Les contributions des philosophes et scientifiques russes au développement de la logique sont importantes. De nombreuses idées originales ont été avancées M.V. Lomonossov(1711-1765), UN. Radichtchev(1749-1802), N.G. Tchernychevski(1828-1889). Les logiciens russes sont connus pour leurs idées innovantes en matière de théorie des inférences. MI. Karinski(1804-1917) et L.V. Routkovski(1859-1920). L'un des premiers à développer la logique des relations entre philosophe et logicien S.I. Povarnin(1807-1852). Dans la seconde moitié du XIXe siècle. Une véritable révolution en logique a été réalisée par l'utilisation généralisée des méthodes développées en mathématiques : algébrique, méthode axiomatique, méthode des langages formalisés, calcul et sémantique formelle. Cette direction est développée dans les travaux J. Boule, W.S. Jevonsa, P.S. Poretsky, G. Frege, C. Pierce, B. Russell, J. Lukasiewicz et d'autres mathématiciens et logiciens. L'analyse théorique du raisonnement déductif utilisant des méthodes de calcul utilisant des langages formalisés est appelée mathématique(ou symbolique)logique. Cependant, malgré toutes les innovations, le sujet de l’analyse logique est resté fondamentalement le même.

Logique symbolique– un domaine de recherche logique en développement intensif, comprenant de nombreuses sections, ou, comme on les appelle communément, des « logiques » (par exemple, la logique propositionnelle, la logique des prédicats, la logique probabiliste, etc.). Une grande attention est accordée au développement logique à valeurs multiples, dans lequel, en plus des deux valeurs de vérité acceptées dans la logique traditionnelle - « vrai » et « faux » - de nombreuses valeurs de vérité sont autorisées. Notez qu’en raison de la nature à deux valeurs de la logique traditionnelle, elle est également appelée logique propositionnelle. Développé par un logicien polonais J. Lukasiewicz(1878–) logique à trois valeurs une troisième valeur est introduite – « possible » (« neutre »). Il a construit le système logique modale avec les significations « possible », « impossible », « nécessaire », etc., ainsi que à quatre chiffres Et logique à valeurs infinies. Les sections prometteuses comprennent : logique probabiliste, qui étudie les énoncés ayant plusieurs degrés de vraisemblance - de 0 à 1, logique de synchronisation et d'autres. La section de la logique modale, appelée logique déontique, explorant les structures du langage d'instructions, c'est-à-dire déclarations ayant le sens « obligatoire », « autorisé », « interdit », « indifférent », qui sont largement utilisées dans les activités législatives et d'application de la loi.

L'étude des processus de raisonnement dans les systèmes de logique symbolique a eu un impact significatif sur le développement ultérieur de la logique formelle dans son ensemble. En même temps, la logique symbolique ne couvre pas tous les problèmes de la logique formelle traditionnelle et ne peut pas la remplacer complètement. Ce sont deux directions, deux étapes dans le développement de la logique formelle. La particularité de la logique formelle est qu’elle considère les formes de pensée en faisant abstraction de leur émergence, de leur changement et de leur développement. Cet aspect de la pensée est étudié logique dialectique, pour la première fois présenté sous forme développée dans le système philosophique objectif-idéaliste Hegel(1770-1831) et retravaillé à partir d'une position matérialiste dans la philosophie du marxisme.

Logique dialectiqueétudie les lois du développement de la pensée humaine, ainsi que les principes et exigences méthodologiques qui sont formés sur leur base. Ceux-ci incluent l'objectivité et l'exhaustivité de la considération du sujet, le principe de l'historicisme, la bifurcation de l'un en côtés opposés, l'ascension de l'abstrait au concret, le principe de l'unité de l'historique et de la logique, etc. La logique dialectique sert comme méthode de compréhension de la dialectique du monde objectif.

La logique formelle et la logique dialectique étudient le même objet : la pensée humaine, mais chacune d'elles a son propre sujet d'étude. Cela signifie que la logique dialectique ne remplace pas et ne peut pas remplacer la logique formelle. Ce sont deux sciences de la pensée ; elles se développent en interaction étroite, ce qui se manifeste clairement dans la pratique de la pensée scientifique et théorique, qui utilise dans le processus de cognition à la fois l'appareil logique formel et les moyens développés par la logique dialectique.

Logique formelleétudie les formes de pensée, identifiant la structure commune aux pensées de contenus différents. Considérant, par exemple, un concept, il étudie non pas le contenu spécifique de divers concepts (c'est la tâche des sciences spécialisées), mais le concept en tant que forme de pensée, quel que soit le type d'objets envisagés dans les concepts. Lorsqu’elle étudie les jugements, la logique fait abstraction de leur contenu spécifique, identifiant la structure commune aux jugements aux contenus différents. La logique formelle étudie les lois qui déterminent l'exactitude logique de la pensée, sans lesquelles il est impossible d'arriver à des résultats correspondant à la réalité et de connaître la vérité. Penser qui n’obéit pas aux exigences de la logique formelle n’est pas en mesure de refléter correctement la réalité. Par conséquent, l'étude de la pensée, de ses lois et de ses formes doit commencer par la logique formelle, où le principal moyen d'étude est un certain langage formel, qui nous permet de formaliser les lois et les formes de pensée pour la recherche en utilisant nos propres moyens.

Développement de la logique dans la Chine ancienne, l'Inde et la Grèce.

Décrivons brièvement le développement de la logique dans les temps anciens en Chine et en Inde. En Chine, le développement rapide de la logique coïncide historiquement avec l’émergence d’un grand nombre d’écoles qui se faisaient constamment concurrence et débattaient. Oui, un contemporain de Confucius Mo-jia est devenu connu comme le fondateur de l'école du Mohisme (mo-chia), des représentants

Cette école s'est attachée à rechercher les origines d'un raisonnement fiable et les conditions de sa validité. Concernant l'argumentation, les représentants de cette école ont privilégié le développement

jugements par analogie. Les Mohistes se sont également tournés vers les problèmes d'analyse de la sémantique du langage : dans ce domaine, ils ont développé des méthodes pour classer les noms selon leur degré d'universalité, mais en divisant les choses selon des types. Il est vrai que cette ligne de recherche est tombée en ruine sous la dynastie Qin. Un nouveau renouveau de la logique en Chine fut la période de pénétration de la logique indienne.

Logique bouddhiste.

La logique de l'Indus remonte aux textes grammaticaux de la fin du 5ème siècle avant JC. Ici, comme en Chine et en Grèce, la logique se sépare de la philosophie. Deux des six écoles védiques de philosophie indienne ont commencé à développer les problèmes de connaissance méthodologique. C'est alors que la logique est apparue comme une science distincte. Plus tard, ce mouvement reçut le nom de Nyaya, qui se traduit par « logique ». La principale réalisation de ce

l'école peut être appelée le développement de la méthodologie de la logique. Le principal texte Nyaya était le Nyaya-sutri Akshapadi Guatami (IIe siècle après JC). Les représentants Nyaya voyaient le seul moyen de se libérer de la souffrance dans la possession de connaissances fiables, et il n’est donc pas surprenant qu’ils aient développé des moyens sophistiqués pour isoler les sources de connaissances fiables des autres sources peu fiables. Ils ont identifié les 4 sources suivantes de connaissances fiables (appelées « ancêtre ») : perception, inférence, comparaison et preuves. N'était pas inclus dans la tradition logique des écoles vodiennes

La logique bouddhiste, et c’est précisément celle-ci qui s’est avérée être leur adversaire le plus important. Oui, le représentant de la logique bouddhiste, Nagarjua, a développé une proposition connue sous le nom de katuskoti ou tétralemme.

Mais la logique bouddhiste a atteint son apogée dans les enseignements de Diangaga et de son disciple Dharmakriti. Le point central de leurs recherches analytiques était la détermination de l'exclusivité logique nécessaire, la justification pour laquelle ils ont introduit la doctrine de l'époque ou de la distinction, les règles d'inclusion des caractéristiques dans la définition et l'exclusion

hors de lui. Plus tard, de ces théories naîtra l’école Navya Nyaya.

Il convient maintenant d’examiner en détail la logique de la Grèce antique. Son fondateur est considéré comme l'ancien philosophe grec, le grand encyclopédiste Aristote, qui distinguait la logique parmi les autres sciences, la considérait comme une science qui permet à chacun d'obtenir une certaine étude de n'importe quel problème, puisque c'est la logique qui permet de déterminer ce qu'est une conclusion, pour mettre en évidence ses types et ses degrés. Cette méthode est largement connue sous le nom de déductive, même si Aristote l'appelait rien de moins que « méthode silologique » parce qu'il évoquait la possibilité de construire n'importe quel argument sous forme de raisonnement (c'est-à-dire un syllogisme). C'est précisément à l'étude du syllogisme qu'Aristote a consacré ses travaux logiques. Les enseignements d'Aristote sur le silogisme ont en fait constitué la base de l'un des domaines de la logique mathématique moderne : la logique des prédicats. Avec Aristote, les représentants du stoïcisme et du sophisme s'intéressaient également aux problèmes de logique. Parmi les stoïciens, il convient de mentionner Chrysippe, à qui appartient le concept stoïcien de logique. Son attention principale a été portée à l'étude de tels schémas de raisonnement par lesquels les énoncés sont liés les uns aux autres. Ce sont, par exemple, de tels mots du langage naturel : « si. puis", ".et.", ".ou." etc. Dans la recherche logique moderne, on les appelle « unions logiques ». Parmi les scientifiques qui ont continué à développer les idées d’Aristote, il convient également de rappeler un philosophe et logicien tel que Porfiry. L'une de ses réalisations dans le domaine de la logique peut être considérée comme le développement de ce qu'on appelle l'arbre du Porphyre - un diagramme qui démontre la relation de subordination entre les concepts. Mais il est connu non seulement pour cela, mais aussi pour son « Introduction à la doctrine des catégories d’Aristote », qui est encore utilisée comme prélude aux « Catégories » d’Aristote.

Un développement assez intéressant de la logique peut être trouvé dans la logique d’un autre philosophe grec remarquable, Platon. Oui, c'est lui qui a remarqué que le « critère de base » de Protagoras, selon lequel le jugement d'une personne est la mesure de la vérité, est incorrect puisque la base du jugement n'est pas basée sur la volonté subjective d'une personne, depuis lors il faudrait reconnaître la vérité de contradictions évidentes et, par conséquent, tout jugement devrait être justifié. De telles opinions du philosophe sont devenues à la fois une critique du sophisme et la base du « principe de non-contradiction » d’Aristote. L'école des sophistes fut la première à s'intéresser à la réalisation des possibilités de réalisation des idées de la logique en tant que science. Ces philosophes furent les premiers à différencier les sphères de la nature et de la société – « ph’usis » et « nomos », et à définir le champ général de la pensée logique. Ils furent également les premiers avocats à utiliser la logique dans la pratique. L'un des représentants du sophisme, Stagirite, a défini le concept de logique formelle, sa structure, ses lois fondamentales et le vecteur de développement ultérieur, qui détermine le sort et la place de cette science à ce jour. Malgré le fait que plusieurs siècles se soient écoulés depuis la mort du penseur, la logique formelle préserve ses idées principales. Les sophistes ont concentré leur attention sur l'analyse des erreurs logiques dans le raisonnement des gens. Il était même courant qu'ils enseignaient, moyennant de l'argent, « l'art de tromper les gens » - en publiant comme correct un schéma de raisonnement incorrect avec des lois logiques violées. Aussi, les sophistes utilisaient habilement leurs connaissances afin de mettre leur adversaire sous un jour défavorable lors d'une dispute en posant des questions dont la réponse conduirait encore la personne dans un piège. Aujourd’hui, le sophisme fait référence à des erreurs logiques commises délibérément pour tromper un adversaire ou pour étayer une affirmation incorrecte.

Les sophistes accordaient une grande attention à l’analyse sémiotique. L'un des représentants de l'école de sophisme, Prodicus, considérait comme très importants « l'enseignement de la langue » et l'utilisation correcte des noms et des titres.

Il est vrai que les sophistes furent critiqués. La critique d'Aristote lui-même était assez significative : il qualifiait le sophisme de « preuve artificielle », dans laquelle la validité de la conclusion est soumise exclusivement à une impression subjective, provoquée par l'insuffisance ou l'absence d'analyse sémantique logique. Et Aristote associait la logique apparemment absolue des sophistes avant tout à une erreur bien déguisée - sémiotique (due au langage métaphorique, à l'homonymie, à la polysémie des mots qui violent l'unicité de la pensée

et conduire à un changement de sens des termes) ou logique (remplacement de l'idée principale par des preuves, accepter comme vérité des énoncés peu fiables, non-respect des règles d'inférence logique, recours à des règles interdites : par exemple, division par zéro par sophistes mathématiques).

Les enseignements logiques de l'Orient, qui se sont formés sous l'influence significative des croyances religieuses, sont tout à fait originaux. Mais parmi les penseurs de cette région, on peut citer des scientifiques comme Ibn Sena et Ibn Rudsh. Ils se disputaient constamment parce qu’Ibn Rudsh était un partisan de « l’authentique aristotélisme ». Concernant le raisonnement d’Ibn Sen, il existe plusieurs interprétations. Oui, selon le premier d'entre eux, Ibn Sena a soutenu que la logique a précédé toutes les sciences, qui à leur tour sont divisées en sciences théoriques, qui doivent assurer le bien-être humain, et en sciences pratiques. Selon la deuxième interprétation de ses œuvres, il divise simplement toutes les sciences en pratiques et théoriques. La logique d'Ibn Sen se compose de quatre sections : la doctrine du concept, le jugement, l'inférence et l'argumentation. Il considérait « l’enseignement logique comme un moyen d’atteindre la vérité, comme un moyen de surmonter les distorsions et les erreurs ». A propos d’Ibn Sena, « c’est un instrument qui compare la vérité et le mensonge ». De plus, il était sûr que «les catégories logiques, mais les principes doivent correspondre aux choses». Ibn Sena a joué un rôle important dans la diffusion et la vulgarisation des enseignements d'Aristote et dans le développement de la pensée rationnelle. Il a développé des problèmes tels que les problèmes individuels et généraux, les erreurs logiques et les jugements. Il a divisé ces derniers en catégoriques, conditionnellement unificateurs et conditionnellement distributifs. Autrement dit, nous pouvons conclure que l'enseignement logique de l'Orient n'était en aucun cas inférieur dans son développement à celui de la Grèce, de l'Inde ou de la Chine.

Il convient également de souligner la logique hégélienne ou logique dialectique. Le sujet principal de son étude est l’émergence, la modification et le développement des formes de pensée. Oui, elle étudie les lois du développement de la pensée humaine, les principes méthodologiques et les exigences qui en découlent. Ceux-ci incluent l'objectivité et tout ce qui est étranger au sujet considéré, le principe de l'historicisme, la bifurcation du singulier en côtés opposés, le passage de l'abstrait au concret, le principe de l'unité de l'historique et du logique. La logique dialectique peut être appelée une méthode de cognition de la dialectique du monde objectif.

L’héritage des scientifiques, logiciens et philosophes russes de cette période est également important. Ils avancent un certain nombre d'idées et de théories originales. Les développements dans le domaine de la logique par des scientifiques tels que Lomonossov, Radichtchev, Chernyshevsky sont connus aujourd'hui.

Le stade actuel de développement de la logique

La logique moderne s’est formée à la fin du XIXe – début du XXe siècle. Mais le scientifique allemand G. Leibniz est toujours considéré comme son fondateur. Bien que son activité remonte au XVIIe siècle, nous pouvons affirmer avec certitude que ses idées étaient tellement en avance sur leur temps qu’elles constituaient la base de la logique moderne, même si elles n’étaient pas perçues par les contemporains de Leibniz. C'est Leibniz, dans son ouvrage « Sur l'art combinatoire », qui a avancé l'idée de créer un langage artificiel spécial qui permettrait de transformer le raisonnement en une chaîne de signes d'un certain type. A cette occasion, il écrivait : « La seule manière d’améliorer

nos conclusions sont de les rendre visuelles, comme celles des mathématiciens, afin que vous puissiez trouver vos erreurs avec vos yeux et, si un différend surgit entre les gens, il vous suffit de dire : « Faisons le calcul - et ensuite, sans. Après quelques formalités particulières, il sera possible de voir qui a raison. » Autrement dit, Leibniz propose de créer un

une méthode qui permettra de faire remonter toutes les vérités à un certain calcul, et la doctrine du langage artificiel devrait devenir un élément central d'une telle méthode. Le langage créé par Leibniz est le prototype du langage logique formalisé moderne.

Une autre idée révolutionnaire de Leibniz est la théorie des « mondes possibles », qui a servi de base à la construction d'une sémantique moderne pour la logique modale.

En comparant la logique d'Aristote et la logique moderne, on peut dire qu'elles diffèrent considérablement l'une de l'autre, puisqu'au stade actuel nous assistons à une expansion significative des intérêts des logiciens. L'analyse de cette partie du matériel commence, à laquelle, à un moment donné, la possibilité d'une analyse logique était généralement refusée. Parallèlement au raisonnement scientifique théorique, un raisonnement pratique est en cours de développement, qui devrait fournir une explication aux actions humaines. De nouvelles sections de la logique émergent, qui sont en relation constante et étroite avec d'autres branches de la connaissance scientifique, telles que les mathématiques, la linguistique, la philosophie, le droit, l'informatique, l'économie, la psychologie. Cependant, on ne peut pas dire que la logique moderne constitue une objection complète et catégorique à la logique aristotélicienne. C'est plutôt sa continuation. De nombreux scientifiques qui ont étudié l’histoire de la logique étaient d’accord sur ce point. « Dans le développement moderne de la logique, la logique aristotélicienne traditionnelle prend sa place comme une formulation simplifiée de problèmes prédéterminés par le sujet. Il y a en cela une analogie entre l’arithmétique des tribus primitives et les mathématiques modernes », a écrit A. Whitehead.¹

La logique initiale à ce stade était axée sur l’analyse de raisonnements exclusivement mathématiques. C'est cette période de développement de la logique moderne qu'on appelle classique. Des érudits aussi remarquables que D. Boole, W. S. Jevons, P. S. Poretsky, G. Frege, C. Pierce, B. Russell, Ya. Ils ont introduit dans la logique les méthodes couramment utilisées en mathématiques. En conséquence, des branches de logique telles que la logique propositionnelle et la logique des prédicats ont été créées. Le premier ouvrage de logique classique est reconnu comme « Principes de mathématiques » par Russell et Whitehead.

Chaque jour, nous sommes confrontés à de nombreuses tâches dont la solution nécessite notre capacité à penser logiquement. La logique, en tant que capacité de penser et de raisonner de manière cohérente et cohérente, est requise dans de nombreuses situations de la vie, de la résolution de problèmes techniques et commerciaux complexes à la persuasion des interlocuteurs et aux achats dans un magasin.

Mais malgré le grand besoin de cette compétence, nous commettons souvent des erreurs logiques sans le savoir. En effet, parmi de nombreuses personnes, il existe une opinion selon laquelle il est possible de penser correctement sur la base de l'expérience de vie et du soi-disant bon sens, sans utiliser les lois et les techniques spéciales de la « logique formelle ». Pour effectuer des opérations logiques simples, exprimer des jugements élémentaires et des conclusions simples, le bon sens peut également convenir, mais si nous avons besoin de comprendre ou d'expliquer quelque chose de plus complexe, alors le bon sens nous conduit souvent à des erreurs.

Les raisons de ces idées fausses résident dans les principes de développement et de formation des fondements de la pensée logique chez les personnes, posés dès l'enfance. L'enseignement de la pensée logique n'est pas effectué à dessein, mais s'identifie aux cours de mathématiques (pour les enfants à l'école ou pour les étudiants à l'université), ainsi qu'à la résolution et à la réussite d'une variété de jeux, de tests, de tâches et d'énigmes. Mais de telles actions ne contribuent au développement que d’une petite partie des processus de pensée logique. De plus, ils nous expliquent les principes de recherche de solutions aux tâches de manière plutôt primitive. Quant au développement de la pensée verbale-logique (ou verbale-logique), la capacité d'effectuer correctement des opérations mentales, de parvenir systématiquement à des conclusions, pour une raison quelconque, on ne nous l'enseigne pas. C'est pourquoi le niveau de développement de la pensée logique des gens n'est pas assez élevé.

Nous pensons que la pensée logique d’une personne et sa capacité cognitive doivent se développer systématiquement et sur la base d’un appareil terminologique spécial et d’outils logiques. Au cours des cours de cette formation en ligne, vous découvrirez les méthodes d'auto-éducation pour le développement de la pensée logique, vous familiariserez avec les principales catégories, principes, caractéristiques et lois de la logique, et trouverez également des exemples et des exercices pour appliquer les connaissances acquises et compétences.

Qu'est-ce que la pensée logique ?

Pour expliquer ce qu’est la « pensée logique », divisons ce concept en deux parties : la pensée et la logique. Définissons maintenant chacun de ces composants.

La pensée humaine- il s'agit du processus mental de traitement de l'information et d'établissement de connexions entre les objets, leurs propriétés ou les phénomènes du monde environnant. La pensée permet à une personne de trouver des liens entre les phénomènes de la réalité, mais pour que les connexions trouvées reflètent véritablement le véritable état des choses, la pensée doit être objective, correcte ou, en d'autres termes, logique, c'est-à-dire soumise aux lois. de logique.

Logiques traduit du grec a plusieurs significations : « la science de la pensée correcte », « l'art du raisonnement », « la parole », « le raisonnement » et même « la pensée ». Dans notre cas, nous partirons de la définition la plus populaire de la logique en tant que science normative sur les formes, les méthodes et les lois de l'activité mentale intellectuelle humaine. La logique étudie les moyens d'atteindre la vérité dans le processus de cognition de manière indirecte, non pas à partir de l'expérience sensorielle, mais à partir de connaissances acquises plus tôt. Elle peut donc également être définie comme la science des moyens d'obtenir des connaissances inférentielles. L'une des tâches principales de la logique est de déterminer comment tirer une conclusion à partir des prémisses existantes et acquérir de véritables connaissances sur le sujet de la pensée afin de mieux comprendre les nuances du sujet de la pensée étudié et ses relations avec d'autres aspects de la phénomène considéré.

Nous pouvons désormais définir la pensée logique elle-même.

Il s'agit d'un processus de pensée dans lequel une personne utilise des concepts et des constructions logiques, caractérisés par des preuves, de la prudence et dont le but est d'obtenir une conclusion raisonnable à partir de prémisses existantes.

Il existe également plusieurs types de pensée logique ; nous les énumérons en commençant par la plus simple :

Pensée figurative-logique

Pensée figurative-logique (pensée visuo-figurative) - divers processus de pensée de résolution de problèmes dits « imaginatifs », qui impliquent une représentation visuelle de la situation et fonctionnent avec des images de ses objets constitutifs. La pensée visuo-figurative, en fait, est synonyme du mot « imagination », qui nous permet de recréer de la manière la plus vivante et la plus claire toute la variété des différentes caractéristiques réelles d'un objet ou d'un phénomène. Ce type d'activité mentale humaine se forme dans l'enfance, à partir d'environ un an et demi.

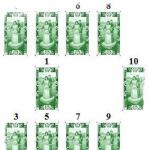

Pour comprendre à quel point ce type de pensée est développé en vous, nous vous proposons de passer le test de QI « Les matrices progressives de Raven ».

Le Raven's Test est une échelle matricielle progressive permettant d'évaluer le QI, les capacités mentales et la pensée logique, développée en 1936 par John Raven et Roger Penrose. Ce test peut donner l'évaluation la plus objective du QI des personnes testées, quels que soient leur niveau d'éducation, leur classe sociale, leur type d'activité, leurs caractéristiques linguistiques et culturelles. Autrement dit, on peut dire avec une forte probabilité que les données obtenues à la suite de ce test auprès de deux personnes de différentes parties du monde évalueront leur QI de la même manière. L'objectivité de l'évaluation est assurée par le fait que ce test est basé uniquement sur des images de chiffres, et comme les matrices de Raven font partie des tests d'intelligence non verbale, ses tâches ne contiennent pas de texte.

Le test se compose de 60 tableaux. Il vous sera proposé des dessins avec des figures reliées entre elles par une certaine relation. Il manque un chiffre ; il est donné en bas de l'image parmi 6 à 8 autres chiffres. Votre tâche consiste à établir un modèle qui relie les figures de l'image et à indiquer le numéro de la bonne figure en choisissant parmi les options proposées. Chaque série de tableaux contient des tâches de difficulté croissante, tandis que dans le même temps, la complication du type de tâches s'observe de série en série.

Pensée logique abstraite

Pensée logique abstraite- c'est l'aboutissement d'une réflexion à l'aide de catégories qui n'existent pas dans la nature (abstractions). La pensée abstraite aide une personne à modéliser les relations non seulement entre des objets réels, mais également entre des idées abstraites et figuratives créées par la pensée elle-même. La pensée logique abstraite prend plusieurs formes : concept, jugement et inférence, que vous pourrez découvrir davantage dans les cours de notre formation.

Pensée verbale et logique

Pensée verbale et logique (pensée verbale-logique) est l'un des types de pensée logique, caractérisé par l'utilisation de moyens linguistiques et de structures de parole. Ce type de pensée nécessite non seulement une utilisation habile des processus de pensée, mais également une maîtrise compétente de son discours. Nous avons besoin d’une pensée verbale et logique pour parler en public, écrire des textes, argumenter et dans d’autres situations où nous devons exprimer nos pensées en utilisant le langage.

Appliquer la logique

Penser à l'aide des outils de la logique est nécessaire dans presque tous les domaines de l'activité humaine, y compris les sciences exactes et les sciences humaines, l'économie et les affaires, la rhétorique et la prise de parole en public, le processus créatif et l'invention. Dans certains cas, une logique stricte et formalisée est utilisée, par exemple en mathématiques, en philosophie et en technologie. Dans d’autres cas, la logique ne fournit à une personne que des techniques utiles pour obtenir une conclusion raisonnable, par exemple en économie, en histoire ou simplement dans des situations de « vie » ordinaires.

Comme déjà mentionné, nous essayons souvent de penser logiquement à un niveau intuitif. Certaines personnes le font bien, d’autres le font pire. Mais lors de la connexion de l'appareil logique, il vaut mieux savoir exactement quelles techniques mentales nous utilisons, puisque dans ce cas nous pouvons :

- Plus précisément, choisissez la bonne méthode qui vous permettra d’arriver à la bonne conclusion ;

- Réfléchissez plus vite et mieux – en conséquence du point précédent ;

- Il vaut mieux exprimer vos pensées ;

- Évitez l’auto-illusion et les erreurs logiques,

- Identifier et éliminer les erreurs dans les conclusions des autres, faire face au sophisme et à la démagogie ;

- Utilisez l’argumentation nécessaire pour convaincre vos interlocuteurs.

L'utilisation de la pensée logique est souvent associée à la résolution rapide de tâches logiques et à la réussite de tests pour déterminer le niveau de développement intellectuel (QI). Mais cette direction est davantage associée à l'amenée des opérations mentales à l'automatisme, ce qui constitue une partie très insignifiante de la façon dont la logique peut être utile à une personne.

La capacité de penser logiquement combine de nombreuses compétences dans l'utilisation de diverses actions mentales et comprend :

- Connaissance des fondements théoriques de la logique.

- La capacité d'effectuer correctement des opérations mentales telles que : classification, spécification, généralisation, comparaison, analogie et autres.

- Utilisation en toute confiance des principales formes de pensée : concept, jugement, inférence.

- La capacité d'argumenter vos pensées conformément aux lois de la logique.

- La capacité de résoudre rapidement et efficacement des problèmes logiques complexes (à la fois pédagogiques et appliqués).

Bien entendu, des opérations de pensée utilisant la logique telles que la définition, la classification et la catégorisation, la preuve, la réfutation, l'inférence, la conclusion et bien d'autres sont utilisées par chaque personne dans son activité mentale. Mais nous les utilisons inconsciemment et souvent avec des erreurs, sans une idée claire de la profondeur et de la complexité de ces actions mentales qui constituent même l'acte de pensée le plus élémentaire. Et si vous voulez que votre pensée logique soit vraiment correcte et rigoureuse, vous devez l'apprendre de manière spécifique et ciblée.

Comment apprendre cela ?

La pensée logique ne nous est pas donnée dès la naissance, elle ne peut que s'apprendre. Il existe deux aspects principaux de l’enseignement de la logique : théorique et pratique.

Logique théorique , enseigné dans les universités, initie les étudiants aux catégories de base, aux lois et aux règles de la logique.

Formation pratique visant à appliquer les connaissances acquises dans la vie. Cependant, en réalité, l'enseignement moderne de la logique pratique est généralement associé à la réussite de divers tests et à la résolution de problèmes pour tester le niveau de développement de l'intelligence (QI) et, pour une raison quelconque, n'aborde pas l'application de la logique dans des situations réelles.

Pour véritablement maîtriser la logique, il faut combiner les aspects théoriques et appliqués. Les enseignements et exercices doivent viser à développer des outils logiques intuitifs et automatisés et à consolider les connaissances acquises afin de les appliquer dans des situations réelles.

C'est sur la base de ce principe que la formation en ligne que vous lisez actuellement a été élaborée. Le but de ce cours est de vous apprendre à penser logiquement et à appliquer des techniques de pensée logique. Les cours visent à introduire les bases de la pensée logique (thésaurus, théories, méthodes, modèles), les opérations mentales et les formes de pensée, les règles d'argumentation et les lois de la logique. De plus, chaque leçon contient des tâches et des exercices pour vous entraîner à utiliser les connaissances acquises dans la pratique.

Cours de logique

Après avoir rassemblé un large éventail de matériels théoriques, ainsi qu'avoir étudié et adapté l'expérience de l'enseignement des formes appliquées de pensée logique, nous avons préparé une série de leçons pour la pleine maîtrise de cette compétence.

Nous consacrerons la première leçon de notre cours à un sujet complexe mais très important : l'analyse logique du langage. Il convient de mentionner d’emblée que ce sujet peut paraître abstrait à beaucoup, chargé de terminologie et inapplicable dans la pratique. N'ayez pas peur ! L'analyse logique du langage est la base de tout système logique et d'un raisonnement correct. Les termes que nous apprenons ici deviendront notre alphabet logique, sans lequel nous ne pouvons tout simplement pas aller plus loin, mais progressivement nous apprendrons à l'utiliser avec aisance.

Nous consacrerons la première leçon de notre cours à un sujet complexe mais très important : l'analyse logique du langage. Il convient de mentionner d’emblée que ce sujet peut paraître abstrait à beaucoup, chargé de terminologie et inapplicable dans la pratique. N'ayez pas peur ! L'analyse logique du langage est la base de tout système logique et d'un raisonnement correct. Les termes que nous apprenons ici deviendront notre alphabet logique, sans lequel nous ne pouvons tout simplement pas aller plus loin, mais progressivement nous apprendrons à l'utiliser avec aisance.

Un concept logique est une forme de pensée qui reflète les objets et les phénomènes dans leurs caractéristiques essentielles. Les concepts sont de différents types : concrets et abstraits, individuels et généraux, collectifs et non collectifs, indépendants et corrélatifs, positifs et négatifs, et autres. Dans le cadre de la pensée logique, il est important d'être capable de distinguer ces types de concepts, ainsi que de produire de nouveaux concepts et définitions, de trouver des relations entre les concepts et d'effectuer sur eux des actions spéciales : généralisation, limitation et division. Vous apprendrez tout cela dans cette leçon.

Dans les deux premières leçons, nous avons dit que la tâche de la logique est de nous aider à passer d'un usage intuitif du langage, accompagné d'erreurs et de désaccords, à un usage plus ordonné, sans ambiguïté. La capacité à gérer correctement les concepts fait partie des compétences requises pour cela. Une autre compétence tout aussi importante est la capacité de définir correctement. Dans cette leçon, nous vous expliquerons comment apprendre cela et comment éviter les erreurs les plus courantes.

Le jugement logique est une forme de pensée dans laquelle quelque chose est affirmé ou nié concernant le monde environnant, les objets, les phénomènes, ainsi que les relations et les connexions entre eux. Les jugements en logique se composent d'un sujet (sur quoi porte le jugement), d'un prédicat (ce qui est dit sur le sujet), d'une copule (ce qui relie le sujet et le prédicat) et d'un quantificateur (la portée du sujet). Les jugements peuvent être de différents types : simples et complexes, catégoriques, généraux, particuliers, individuels. Les formes de connecteurs entre le sujet et le prédicat diffèrent également : équivalence, intersection, subordination et compatibilité. De plus, dans le cadre de jugements composites (complexes), il peut y avoir leurs propres connecteurs, qui définissent six autres types de jugements complexes. La capacité de penser logiquement présuppose la capacité de construire correctement différents types de jugements, de comprendre leurs éléments structurels, leurs caractéristiques, les relations entre les jugements, et également de vérifier si un jugement est vrai ou faux.

Avant de passer à la dernière troisième forme de pensée (inférence), il est important de comprendre quelles lois logiques existent ou, en d'autres termes, les règles objectivement existantes pour construire la pensée logique. Leur objectif, d’une part, est d’aider à construire des inférences et une argumentation, et d’autre part, de prévenir les erreurs et les violations de la logique associée au raisonnement. Cette leçon examinera les lois suivantes de la logique formelle : la loi de l'identité, la loi du tiers exclu, la loi de la contradiction, la loi de la raison suffisante, ainsi que les lois de De Morgan, les lois de l'inférence déductive, la loi de Clavius et les lois de la division. En étudiant des exemples et en effectuant des exercices spéciaux, vous apprendrez à utiliser à bon escient chacune de ces lois.

L'inférence est la troisième forme de pensée dans laquelle, à partir d'une, deux ou plusieurs propositions, appelées prémisses, découle une nouvelle proposition, appelée conclusion ou conclusion. Les inférences sont divisées en trois types : les inférences déductives, inductives et analogiques. Dans l'inférence déductive (déduction), une conclusion est tirée d'une règle générale pour un cas particulier. L'induction est une inférence dans laquelle une règle générale est dérivée de plusieurs cas particuliers. Dans les inférences par analogie, basées sur la similitude d'objets dans certaines caractéristiques, une conclusion est tirée sur leur similitude dans d'autres caractéristiques. Dans cette leçon, vous vous familiariserez avec tous les types et sous-types d’inférences et apprendrez à établir diverses relations de cause à effet.

Cette leçon se concentrera sur les inférences multi-prémisses. Tout comme dans le cas des conclusions à prémisse unique, toutes les informations nécessaires sous une forme cachée seront déjà présentes dans les prémisses. Cependant, comme il y aura désormais de nombreuses prémisses, les méthodes pour les extraire deviennent plus complexes, et donc les informations obtenues en conclusion ne sembleront pas anodine. De plus, il convient de noter qu’il existe de nombreux types différents d’inférences multi-prémisses. Nous nous concentrerons uniquement sur les syllogismes. Ils diffèrent en ce sens que tant dans les prémisses que dans la conclusion, ils contiennent des déclarations attributives catégoriques et, sur la base de la présence ou de l'absence de certaines propriétés dans les objets, ils permettent de tirer une conclusion sur la présence ou l'absence d'autres propriétés en eux.

Dans les leçons précédentes, nous avons parlé de diverses opérations logiques qui constituent une partie importante de tout raisonnement. Parmi elles figuraient des opérations sur les concepts, les définitions, les jugements et les inférences. Cela signifie qu’à ce stade, les éléments du raisonnement doivent être clairs. Cependant, nous n'avons pas encore abordé les questions de savoir comment le raisonnement dans son ensemble peut être organisé et quels types de raisonnement il existe en principe. Ce sera le sujet de la dernière leçon. Commençons par le fait que le raisonnement est divisé en déductif et plausible. Tous les types d'inférences abordés dans les leçons précédentes : inférences utilisant un carré logique, appels, syllogismes, enthymèmes, sorites, sont précisément des raisonnements déductifs. Leur particularité est que les prémisses et les conclusions qu'elles contiennent sont liées par une relation de stricte conséquence logique, alors que dans le cas d'un raisonnement plausible, une telle connexion n'existe pas. Parlons d’abord davantage du raisonnement déductif.

Comment suivre des cours ?

Les leçons elles-mêmes avec tous les exercices peuvent être complétées en 1 à 3 semaines, après avoir maîtrisé le matériel théorique et pratiqué un peu. Mais pour développer la pensée logique, il est important d'étudier systématiquement, de lire beaucoup et de s'entraîner constamment.

Pour un effet maximal, nous vous recommandons de simplement lire d'abord tout le matériel, en y consacrant 1 à 2 soirées. Prenez ensuite 1 cours par jour, en faisant les exercices nécessaires et en suivant les recommandations proposées. Après avoir maîtrisé toutes les leçons, pratiquez une répétition efficace afin de mémoriser la matière pendant longtemps. Ensuite, essayez d'appliquer plus souvent les techniques de pensée logique dans la vie, lorsque vous rédigez des articles, des lettres, lorsque vous communiquez, lors de conflits, dans les affaires et même pendant votre temps libre. Renforcez vos connaissances en lisant des livres et des manuels, ainsi qu'en utilisant du matériel supplémentaire, qui sera discuté ci-dessous.

Matériels supplémentaires

En plus des leçons de cette section, nous avons essayé de sélectionner de nombreux matériels utiles sur le sujet considéré :

- Problèmes de logique ;

- Tests de pensée logique ;

- Jeux de logique ;

- Les personnes les plus intelligentes de Russie et du monde ;

- Cours vidéo et master classes.

Ainsi que des livres et manuels, articles, citations, formations auxiliaires.

Livres et manuels de logique

Sur cette page, nous avons sélectionné des livres et manuels utiles qui vous aideront à approfondir vos connaissances en logique et en pensée logique :

- "Logique appliquée". Nikolaï Nikolaïevitch Nepeyvoda ;

- "Manuel de Logique". Gueorgui Ivanovitch Chelpanov ;

- "Logique : notes de cours." Dmitri Shadrin ;

- "La logique. Stage de formation" (complexe pédagogique et méthodologique). Dmitri Alekseevich Gusev ;

- «Logique pour les avocats» (recueil de problèmes). ENFER. Getmanova;

1) Que signifie le terme « logique » ? La logique est la science des méthodes de raisonnement, des méthodes et des lois de la pensée correcte.

2) Quel est le sujet de la logique ? Qu'est-ce que la « forme logique » ? Énumérer les lois du formel classique logique. Initialement, les lois et les formes de pensée correcte étaient étudiées dans les limites de l'oratoire, comme l'un des moyens d'influencer l'esprit des gens, les convainquant de l'opportunité d'un certain comportement. C’était le cas de l’Inde ancienne, de la Chine ancienne, de la Grèce antique, de la Rome antique ainsi que de la Russie médiévale. Cependant, dans l'art de l'éloquence, l'aspect logique est encore présenté comme subordonné, car les techniques logiques ne servent pas tant l'objectif d'atteindre la vérité que l'objectif de persuasion. public. La logique formelle est la science des lois et des formes de pensée correcte. La forme logique d'une pensée spécifique est la structure de cette pensée, c'est-à-dire manière de connecter ses composants. La forme logique est un moyen de relier les parties significatives du raisonnement (preuve, conclusion, etc.). Conformément au principe fondamental de la logique, la justesse du raisonnement dépend uniquement de sa forme et ne dépend pas de son contenu spécifique. Le nom même de « logique formelle » souligne que cette logique ne s’intéresse qu’à la forme du raisonnement.

1) Loi de l'identité- toute pensée (tout raisonnement) doit nécessairement être égale (identique) à elle-même. cette loi interdit de confondre et de substituer des concepts dans le raisonnement (c'est-à-dire d'utiliser le même mot dans des sens différents ou de donner le même sens dans des mots différents), de créer une ambiguïté, de s'écarter du sujet, etc. Lorsque la loi de l'identité est violée involontairement, par ignorance , alors de simples erreurs logiques surviennent ; mais lorsque cette loi est délibérément violée, afin de confondre l'interlocuteur et de lui prouver une fausse pensée, alors non seulement des erreurs, mais des sophismes apparaissent.

2) Loi de cohérence est une loi logique selon laquelle des pensées mutuellement exclusives ne peuvent pas être vraies en même temps : "Il neige en ce moment" et "Il ne neige pas en ce moment". Du point de vue logique, l'union de telles pensées ne peut être que fausse, et en aucun cas vraie. C'est de son observance que dépend la cohérence initiale de nos pensées, poursuivant la ligne de la loi de l'identité sur la stabilité de notre pensée. La logique distingue deux types d'incompatibilité des pensées :

UN). Incompatibilité formelle qui se produit entre une certaine pensée et sa négation formelle : "Il neige" et "Il ne neige pas", où une pensée est une négation formelle immédiate ("pas non") un autre.

b) incompatibilité de contenu (objectif), qui se produit en raison de l'incompatibilité des caractéristiques elles-mêmes au sein des choses correspondantes : « Fleur - rose » et « Fleur - marguerite ». Cette incompatibilité n'est pas déterminée par des lois logiques formelles, mais par les lois du développement des choses elles-mêmes. Une telle incompatibilité n'est pas établie par la logique, mais par des sciences spécifiques sur les objets et phénomènes pertinents. La loi exige que là où l'incohérence du sujet lui-même s'exprime sous forme de contradictions formelles - "Une chose est P et pas P à la fois"- a été supprimé par des recherches spécifiques et exprimé sous une forme formellement cohérente. Sinon, la logique n'est pas responsable des erreurs dans les raisonnements et conclusions ultérieurs concernant, par conséquent, des objets fixes.

3) Loi du tiers exclu - c'est la loi de la logique formelle traditionnelle, selon laquelle de deux pensées formellement contradictoires (une pensée et sa négation formelle, A et non - A), l'une doit nécessairement être vraie, et la seconde fausse. Du point de vue de cette loi, les pensées qui sont significativement incompatibles peuvent être simultanément fausses. Bien que, selon la loi de non-contradiction, ils ne peuvent pas être vrais en même temps. La loi est basée sur l'hypothèse que tout objet, toute chose peut avoir ou non un attribut : être ou ne pas être une personne, une fleur, une rose, une marguerite, etc.

4) Loi de la raison suffisante est une loi selon laquelle, pour considérer une certaine pensée comme vraie ou fausse, nous devons disposer de preuves rigoureuses.

Dans ce cas, la preuve s'entend comme une procédure particulière permettant d'établir la correspondance d'une pensée avec la réalité. Donc, pour être sûr à l'heure actuelle que la pensée "Le soleil brille dehors" c'est vrai, il suffit de regarder dehors. En ce qui concerne la justification de la vérité (fausse) des pensées, principalement des jugements, il y a en premier lieu un appel direct au contenu de certaines choses ou phénomènes à travers l'utilisation de techniques appropriées d'observation, de mesure et d'expérimentation.

3)

Comment exprimer symboliquement la loi de contradiction ou la loi d’interdiction de contradiction ?

4)

Comment exprimer symboliquement la loi de l’identité et la loi du tiers exclu ?

5) Qu'est-ce qu'une notion ? Définir le concept en respectant la règle de proportionnalité.

Un concept est une idée exprimée dans un seul mot ou une seule phrase sur les caractéristiques essentielles et distinctives d'un objet ou d'une classe d'objets homogènes. La transition du stade sensoriel de la cognition à la cognition au niveau de la pensée abstraite est caractérisée comme une transition de la réflexion du monde sous forme de sensations, de perceptions et d'idées à la réflexion du monde dans des concepts et des jugements, des inférences et, en fin de compte, des théories scientifiques formulées sur cette base. Un concept est une forme de pensée dans laquelle les objets et phénomènes d'une classe particulière sont généralisés et distingués selon des caractéristiques plus ou moins significatives.

DÉFINITION DU CONCEPT est une opération logique qui révèle le contenu d'un concept ou établit le sens d'un terme.

Quelle est la définition de « trop large » ?

1) Nommez deux propriétés logiques du concept. Dans quelle relation sont-ils les uns par rapport aux autres ? Contenu du concept- c'est ce qui est pensé dans le concept. Par exemple, dans le concept de « sucre », on pense aux caractéristiques suivantes : sucré, blanc, rugueux, lourd.

Portée du concept est ce qui est pensé à travers un concept, c'est-à-dire que la portée d'un concept est la somme des classes, groupes, genres, espèces, etc., auxquels un concept donné peut être appliqué. Par exemple, la portée du concept « animal » : oiseau, poisson, insecte, personne, etc. ; portée de la notion « élément » : oxygène, hydrogène, carbone, azote, etc. ; portée du concept « quadrangle » : carré, rectangle, losange, trapèze.

Ainsi, la différence entre la portée d'un concept et le contenu d'un concept se résume à ce qui suit : la portée d'un concept désigne la totalité des objets auxquels un concept donné doit être appliqué, et le contenu désigne les caractéristiques qui sont attribuées à l'un ou l'autre concept.

!!! Plus le contenu d’un concept augmente, plus son volume diminue, et vice versa !!!

2. Où et comment le concept existe-t-il ? Que sont le nominalisme et le réalisme ? …

Le réalisme- un terme utilisé pour désigner une direction qui postule l'existence d'une réalité indépendante du sujet connaissant. (Définition de l'objet)

Nominalisme- la doctrine selon laquelle les noms de concepts tels que « animal » - « émotion » ne sont pas des noms propres d'entités intégrales, mais des noms généraux, sortes de variables, à la place desquelles des noms spécifiques peuvent être substitués. les noms communs ne sont pas appliqués à une classe de choses dans son ensemble, mais séparément à chaque chose individuelle de cette classe. (Définition désignant un objet)À l'aide des définitions nominales, de nouveaux termes sont introduits, des signes remplacent les termes et l'étymologie du terme est révélée.

3. Quelle est la structure attributive et relationnelle d'un concept ?

La logique attributive est une logique basée sur la catégorie de propriété.

Structure attributive est un concept qui est considéré du point de vue de son contenu.

La particularité de la structure attributive des phénomènes est qu'il est permis non seulement de réorganiser les caractéristiques incluses dans le contenu du concept, mais également de les modifier en fonction du point de vue accepté. Il n’y a pas d’ordre clair dans la liste des caractéristiques du concept. Le contenu d'un concept est la somme ou l'ensemble des propriétés-signes qui composent cette structure. En règle générale, les conclusions en logique sont considérées comme le résultat de l'inférence à partir de jugements qui sont des prémisses.

Structure relationnelle. La double nature du concept se manifeste dans le fait que le contenu du concept est étroitement lié à son volume. Plus le contenu d’un concept est riche, plus sa portée est faible. Si le contenu d'un concept peut être défini dans les catégories de la méthode paramétrique système comme sa structure attributive, alors la relation des concepts par volume peut être définie comme sa structure relationnelle.

La structure relationnelle d'un concept s'explique par la relation des concepts dans sa portée. Cette relation comprend 2 concepts ou plus. Si un concept est un en nombre, alors sa structure relationnelle se manifeste dans sa relation avec lui-même.

4. Que sont les concepts « uniques » ou « individuels » ? Donnez des exemples de tels concepts .

Célibataire- les concepts qui se rapportent à des objets individuels uniques (dans ce cas, les concepts individuels coïncident avec des idées sur des choses individuelles), par exemple : « Ministre britannique en France", "Le plus haut montagne en Amérique", "auteur de Dead Souls", "ce livre". Les concepts individuels incluent également des noms propres, par exemple : "Kazbek", "Newton", "Rome". concepts sur des objets ou des phénomènes individuels, par exemple : pôle Nord , Lomonossov, Moscou, Institut de culture physique de Moscou etc. Bien que ces concepts concernent des objets individuels, ils diffèrent néanmoins considérablement des idées. Ces derniers reflètent les formes externes des objets, tandis que les concepts individuels reflètent leur essence.

La logique en tant que science est née à la fin du Ve - début du IVe siècle dans la Grèce antique (Athènes) et a été considérée pendant de nombreux siècles comme un critère d'éducation. Le fondateur de la logique est considéré comme le philosophe grec Aristote. Les prédécesseurs d'Aristote dans le développement de la science logique dans la Grèce antique étaient Parménide, Zénon d'Eleica, Socrate et Platon. Aristote fut le premier à systématiser les connaissances disponibles sur la logique et à justifier les formes et les règles de la pensée logique. Dans ses œuvres « Organon » (« Outils de connaissance »), les lois fondamentales de la pensée ont été formulées, telles que la loi de l'identité, de la contradiction et du tiers exclu. Il a également développé une théorie du concept et du jugement et exploré l'inférence déductive et syllogistique.

Il y a deux raisons principales à l'émergence de la logique en tant que science :

1) l'origine et le développement initial de la philosophie et des sciences, en particulier des mathématiques.

Ce processus remonte au 6ème siècle. avant JC e. et reçoit son développement le plus complet dans la Grèce antique. Nées dans la lutte contre la mythologie et la religion, la philosophie et la science reposaient sur une pensée théorique, impliquant des déductions et des preuves. D’où la nécessité d’étudier la nature même de la pensée en tant que forme de connaissance.

La logique est née avant tout d'une tentative d'identifier et d'expliquer les exigences que la pensée scientifique rationnelle doit satisfaire pour que ses résultats correspondent à la réalité.

2) le développement de l'art oratoire, y compris l'art judiciaire, qui a prospéré dans les conditions de la démocratie grecque antique. La décision du tribunal dépendait souvent de la preuve logique du discours de l'accusé ou du procureur - en particulier dans des situations juridiques complexes et déroutantes. L’incapacité de formuler clairement et clairement sa pensée et d’exposer les pièges et les « pièges » de ses adversaires pourrait coûter très cher à l’orateur. Ceci était utilisé par les soi-disant sophistes – des professeurs de sagesse rémunérés. Ils pouvaient « prouver » au public non éclairé que le blanc est noir et que le noir est blanc, après quoi ils ont enseigné leur art à tout le monde pour beaucoup d'argent.

Après Aristote dans la Grèce antique, la logique a également été développée par les représentants de l'école stoïcienne. L'orateur Cicéron et l'ancien théoricien romain de l'oratoire Quintilien ont apporté une grande contribution au développement de cette science.

Au début du XIXème siècle, G.V.F. Hegel en a souligné les limites et l'insuffisance du point de vue de la réflexion sur le processus du mouvement de la pensée. Il a noté qu'une telle logique ne reflète pas le mouvement du contenu de la pensée, mais la forme du processus de pensée. Pour compenser cette lacune, Hegel a créé une nouvelle logique dialectique et a qualifié de formelle celle qui existait avant elle.

Le sujet de l'étude de la logique dialectique est les lois du développement de la pensée humaine et les principes méthodologiques qui en découlent (objectivité, considération globale du sujet, principe de l'historicisme, bifurcation de l'ensemble en côtés opposés, ascension de de l'abstrait au concret, etc.).

La logique dialectique est l'une des manières de comprendre la dialectique de la réalité.

La logique formelle, qui utilise des méthodes mathématiques pour étudier la réalité, a reçu au début du XXe siècle le nom de « logistique », signifiant l’art du calcul. Aujourd’hui, ce terme est presque tombé en désuétude, laissant la place aux termes « logique mathématique » ou « logique symbolique ».

Les études de logique formelle se forment comme quelque chose de distinct, distinct du contenu.

Le sujet d'étude de la logique formelle est la forme de la pensée.

La logique formelle est la science des structures générales de la pensée correcte sous sa forme linguistique, révélant les lois sous-jacentes.

Les formes logiques sont appelées diverses connexions de pensées, considérées comme des formations structurelles de la pensée.

Les formes logiques sont constituées de pensées, y compris, par exemple, d'autres formes logiques et diverses manières de les relier, ou ce qu'on appelle les connecteurs. Trois types de formes logiques, telles que le concept, le jugement, l'inférence, sont constituées de pensées et de moyens de leur connexion, les connecteurs.

La logique générale est l'étude de trois formes logiques : le concept, le jugement et l'inférence.

Introduction

1. L'origine et l'essence de la logique en tant que science

2. Principales étapes historiques du développement de la logique

2.1 La formation de la logique symbolique (mathématique)

2.2 L'émergence de la logique inductive

2.3 La formation de la logique dialectique

Conclusion

Littérature

Introduction

La logique est l'une des sciences les plus anciennes. Il n'est actuellement pas possible d'établir exactement qui, quand et où s'est tourné pour la première fois vers les aspects de la pensée qui constituent le sujet de la logique. Certaines des origines de l'enseignement logique se trouvent en Inde, à la fin du IIe millénaire avant JC. e. Cependant, si nous parlons de l'émergence de la logique en tant que science, c'est-à-dire d'un corpus de connaissances plus ou moins systématisé, alors il serait juste de considérer la grande civilisation de la Grèce antique comme le berceau de la logique. C'était ici aux V-IV siècles avant JC. e. Au cours de la période de développement rapide de la démocratie et de renouveau sans précédent de la vie socio-politique, les fondements de cette science ont été posés par les travaux de Démocrite, Socrate et Platon. L'ancêtre, le « père » de la logique, est à juste titre considéré comme le plus grand penseur de l'Antiquité, élève de Platon, Aristote (384-322 av. J.-C.). C'est lui qui, dans ses œuvres, réunies sous le titre général « Organon » (outil de cognition), a pour la première fois analysé et décrit en profondeur les formes logiques de base et les règles de raisonnement, à savoir : les formes de conclusions de la so- appelés jugements catégoriques - le syllogisme catégorique (« Première analyse »), a formulé les principes de base de la preuve scientifique (« Deuxième analyse »), a analysé le sens de certains types d'énoncés (« Sur l'interprétation ») et a décrit les principaux approches du développement de la doctrine des concepts (« Catégories »). Aristote a également accordé une attention particulière à l'exposition de divers types d'erreurs logiques et de techniques sophistiques dans les conflits (« Sur les réfutations sophistiques »).

1. L'origine et l'essence de la logique en tant que science

La logique a une histoire longue et riche, inextricablement liée à l'histoire du développement de la société dans son ensemble.

L’émergence de la logique en tant que théorie a été précédée par une pratique de la pensée remontant à des milliers d’années. Avec le développement des activités de travail, matérielles et de production des personnes, leurs capacités de réflexion, en particulier leur capacité d'abstraction et d'inférence, se sont progressivement améliorées et développées. Et ceci, tôt ou tard, aurait inévitablement dû conduire au fait que l'objet de la recherche devenait la pensée elle-même avec ses formes et ses lois.

L'histoire montre que des problèmes logiques individuels sont apparus à l'esprit humain il y a plus de 2,5 mille ans - d'abord dans l'Inde ancienne et dans la Chine ancienne. Ils reçoivent ensuite un développement plus complet dans la Grèce antique et à Rome. Ce n'est que progressivement qu'un système plus ou moins cohérent de connaissances logiques prend forme et qu'une science indépendante prend forme.

Il y a deux raisons principales au développement de la logique. L’un d’eux est l’origine et le développement initial des sciences, en particulier des mathématiques. Ce processus remonte au 6ème siècle. avant JC e. et reçoit son développement le plus complet dans la Grèce antique. Née dans la lutte contre la mythologie et la religion, la science reposait sur une pensée théorique, impliquant des déductions et des preuves. D’où la nécessité d’étudier la nature même de la pensée en tant que moyen de cognition.

La logique est née avant tout d'une tentative d'identifier et de justifier les exigences auxquelles la pensée scientifique doit satisfaire pour que ses résultats correspondent à la réalité.

Une autre raison, peut-être encore plus importante, qu'il est particulièrement utile aux juristes de connaître, est le développement de l'art oratoire, y compris l'art judiciaire, qui a prospéré dans les conditions de la démocratie grecque antique. Le plus grand orateur et scientifique romain Cicéron (106-43 av. J.-C.), parlant du pouvoir de l'orateur, propriétaire du « don divin » de l'éloquence, a souligné : « Il peut rester en toute sécurité même parmi des ennemis armés, protégés moins par son personnel, combien par son titre d'orateur ; il peut, par sa parole, susciter l'indignation de ses concitoyens et punir les coupables de crime et de tromperie, et sauver les innocents du procès et du châtiment par la puissance de son talent ; il est capable de motiver les gens timides et indécis à l'héroïsme, est capable de les sortir de l'erreur, est capable de les enflammer contre les scélérats et de calmer les grognements contre les hommes dignes ; il sait enfin, d'un seul mot, exciter et calmer toutes les passions humaines lorsque les circonstances de l'affaire l'exigent.

Outre les discours politiques et solennels, le développement de l'éloquence a été particulièrement favorisé par la multitude, la variété et l'importance des affaires judiciaires. Des discours judiciaires bien préparés ont révélé un énorme pouvoir de persuasion qui a ébranlé les esprits des auditeurs et, en même temps, un grand pouvoir coercitif. Elle les a littéralement forcés à pencher vers une opinion ou une autre, à tirer une conclusion ou une autre.

La logique est née comme une tentative de révéler le « secret » de ce pouvoir coercitif des discours, de comprendre quelle est exactement sa source, sur quoi il repose et, enfin, de montrer quelles propriétés doit avoir le discours pour convaincre les auditeurs et au en même temps, forcez-les à être d’accord ou en désaccord avec quelque chose, à reconnaître quelque chose comme vrai ou faux.

Selon Cicéron, la Grèce « brûlait véritablement d’une passion pour l’éloquence et en fut longtemps célèbre… ». Ce n'est pas un hasard si c'est la Grèce antique qui est devenue le berceau de la logique en tant que science. Il est également naturel que le terme « logique » lui-même soit d’origine grecque antique.

Le fondateur de la logique - ou, comme on dit parfois, le « père de la logique » - est considéré comme le plus grand philosophe et encyclopédiste grec Aristote (384-322 av. J.-C.).

Aristote possède un certain nombre de traités de logique, réunis plus tard sous le nom d'« Organon » (du grec organon - outil, instrument).

Le centre de toutes ses réflexions logiques est la théorie de la connaissance inférentielle – le raisonnement déductif et la preuve. Il a été développé avec une telle profondeur et un tel soin qu'il a traversé les siècles et a largement conservé sa signification jusqu'à nos jours. Aristote a également donné une classification des catégories - les concepts les plus généraux et une classification des jugements proche de Démocrite, a formulé trois lois fondamentales de la pensée - la loi de l'identité, la loi de la contradiction et la loi du tiers exclu. L'enseignement logique d'Aristote est remarquable en ce qu'il contient en germe, pour l'essentiel, toutes les sections, directions et types ultérieurs de logique - inductive, symbolique, dialectique. Certes, Aristote lui-même a appelé la science qu’il a créée non pas logique, mais principalement analytique, bien qu’il ait utilisé le terme « logique ». Le terme « logique » lui-même est entré dans la circulation scientifique un peu plus tard, au IIIe siècle. avant JC e. De plus, conformément au double sens du mot grec ancien « logos » (à la fois « mot » et « pensée »), il combinait à la fois l'art de penser - la dialectique, et l'art de raisonner - la rhétorique. Ce n'est qu'avec les progrès des connaissances scientifiques que ce terme a commencé à désigner des problèmes logiques proprement dits, et que la dialectique et la rhétorique sont apparues comme des branches indépendantes de la connaissance.

La logique s'est développée davantage, tant en Grèce que dans d'autres pays, tant à l'Ouest qu'à l'Est. Ce développement a été provoqué, d'une part, par l'amélioration et l'enrichissement continus de la pratique de la pensée (dans laquelle la connaissance scientifique occupait une part de plus en plus grande), et d'autre part, par une pénétration toujours plus profonde dans l'essence des processus de pensée. Et cela s'est manifesté non seulement par une interprétation de plus en plus complète et précise de l'éventail de problèmes existants, mais aussi par l'expansion constante du sujet de la logique en posant et en analysant de plus en plus de problèmes nouveaux. Initialement, cela s'exprimait, par exemple, dans le détail et la généralisation de la théorie de la déduction d'Aristote. Parallèlement au développement intensifié de la théorie des inférences à partir de jugements simples, de nouvelles formes d'inférence déductive à partir de jugements complexes ont également été étudiées.

Une nouvelle étape plus élevée dans le développement de la logique commence au XVIIe siècle. Cette étape est organiquement liée à la création dans son cadre, avec la logique déductive, de la logique inductive. Il reflète les divers processus d'acquisition de connaissances générales basés sur un matériel empirique de plus en plus accumulé. La nécessité d'acquérir de telles connaissances a été pleinement comprise et exprimée dans ses œuvres par l'éminent philosophe et naturaliste anglais F. Bacon (1561-1626). Il est devenu le fondateur de la logique inductive. "... La logique qui existe aujourd'hui est inutile pour la découverte de la connaissance", a-t-il prononcé dans son verdict sévère. Par conséquent, comme pour contraster avec le vieil « Organon » d’Aristote, Bacon a écrit « Le Nouvel Organon… », où il expose la logique inductive. Il a accordé sa principale attention au développement de méthodes inductives pour déterminer la dépendance causale des phénomènes. C'est le grand mérite de Bacon. Cependant, ironiquement, la doctrine de l'induction qu'il a créée s'est avérée n'être pas un déni de la logique antérieure, mais son enrichissement et son développement ultérieurs. Cela a contribué à la création d’une théorie généralisée de l’inférence. Et cela est naturel, car, comme on le montrera plus loin, l'induction et la déduction ne s'excluent pas, mais se présupposent l'une l'autre et sont dans une unité organique.

La logique inductive a ensuite été systématisée et développée par le philosophe et scientifique anglais J. St. Mill (1806-1873) dans son ouvrage en deux volumes « A System of Syllogistic and Inductive Logic ». Cela a considérablement influencé le développement ultérieur des connaissances scientifiques et a contribué à leur permettre d'atteindre de nouveaux sommets.

Les besoins de la connaissance scientifique non seulement dans la méthode inductive, mais aussi dans la méthode déductive au XVIIe siècle. incarné le plus pleinement par le philosophe et scientifique français René Descartes (1596-1650). Dans son ouvrage principal, « Discours sur la méthode… », basé sur des données, principalement mathématiques, il a souligné l'importance de la déduction rationnelle comme principale méthode de connaissance scientifique. Les disciples de Descartes du monastère de Port-Royal, A. Arno et P. Nicole, ont créé l'œuvre « La logique ou l'art de penser ». Elle est devenue connue sous le nom de Logique de Port-Royal et a longtemps été utilisée comme manuel sur cette science. Les auteurs y sont allés bien au-delà de la logique traditionnelle et ont accordé une attention particulière à la méthodologie de la connaissance scientifique et à la logique de la découverte. La logique était considérée par eux comme un outil cognitif de toutes les sciences. La création de telles « logiques étendues » est devenue typique aux XIXe et XXe siècles.

2. Principales étapes historiques du développement de la logique

2.1 La formation de la logique symbolique (mathématique)

Une véritable révolution dans la recherche logique a été provoquée par la création dans la seconde moitié du XIXe siècle. la logique mathématique, également appelée symbolique et qui marque une nouvelle étape moderne dans le développement de la logique